南越王博物院

| 南越王博物院 | |

|---|---|

| |

| 舊名 | 西漢南越王墓博物館、西漢南越王博物館、南越王宮博物館 |

| 成立 |

|

| 地址 | 解放北路867號(王墓展區) 中山四路316號(王宮展區) |

| 類型 | 歷史博物館 |

| 網站 | 官方網站:www |

南越王博物院是一座位於中華人民共和國廣東省廣州市的大型考古遺址類博物館,為國家一級博物館,於2021年9月8日由原西漢南越王博物館和原南越王宮博物館合併組建成立。[1]

南越王博物院的主要展出內容為西漢時期的南越國遺址及考古發現,當前分為南越王博物院王墓展區及南越王博物院王宮展區,二者均為全國重點文物保護單位,合計建築面積達4萬平方米,是廣州市的著名旅遊景點。

歷史沿革[編輯]

1983年6月,廣東省政府為了建設公寓將越秀山附近的象崗削低了17米,之後意外發掘出了埋藏在山崗內部的一座墓穴。經過考古發掘與鑑定,該墓為西漢時期墓葬,墓主為南越國第二代王趙眜,因此該墓被定名為南越文王墓,又稱「南越王墓」。[2]

為了保護展示南越王墓及出土文物,廣州市政府決定在原址建立博物館。博物館由著名嶺南派建築師莫伯治和何鏡堂設計,於1988年開館,1993年全面建成,最初名稱為「西漢南越王墓博物館」,後在2000年代更名為「西漢南越王博物館」。[3]

1995年,中山四路的一處工地在施工時發現了大型石構水池的一角,經確認該處遺址屬於南越國時期。後續的發掘揭示了更多南越國時期遺蹟的存在,包括曲流石渠、水井、宮殿遺址等,除此之外還有從秦朝到民國共12朝的遺蹟遺物,包括五代時期南漢國的宮殿遺址[4]。南越國宮署遺址自2006年起就以「邊挖掘、邊研究、邊開放」的原則部分對外開放參觀,廣州市政府後在原址建立了「南越王宮博物館」,並在2010年局部開放,於2014年全面開放。[5][6][7]

2021年9月8日,西漢南越王博物館和南越王宮博物館合併組建成為新的南越王博物院(西漢南越國史研究中心),原西漢南越王博物館改稱為「南越王博物院王墓展區」,原南越王宮博物館改稱為「南越王博物院王宮展區」。[1]

基本佈局[編輯]

王墓展區[編輯]

遺址[編輯]

南越王墓埋藏在象崗山頂之下20米左右的山腹深處,建墓所用的750多塊紅砂岩石料采自距廣州幾十海里之外的番禺蓮花山,墓穴開挖的土石方量據估算超過3000立方米。考古人員在探查之初發現其中一扇墓門已經倒塌,一度以為該墓已經被盜,後發現墓門的倒塌由自然塌方導致,南越王墓實際保持非常完整,在廣州其它的墓葬基本都被盜掘過的情況下顯得尤其珍貴[8]。

南越王墓的整體平面為「士」字形,結合了豎穴和掏洞兩種形制:主體為豎穴式,墓的東、西耳室則是橫向掏洞而成。墓室坐北朝南,南北長10.85米,東西最寬12.5米,建築面積約100平方米,整體中軸對稱,並按「前朝後寢」的佈局分為前後兩部分,共七室,功能各不相同。前部有前室、東耳室、西耳室,三室平面呈橫長方形。墓室的後部有四室,主棺室、東側室、西側室三室平行縱列,主棺室的後端為後藏室[9]。

墓室南面為斜坡式墓道,第一道墓門外置有外藏槨,槨內發現一位殉人及陶瓮、車馬器等隨葬品。第一道墓門後為墓室前室,前室象徵墓主廳堂,出土器物多為車馬用器,還發現有殉人遺骸,應為負責墓主日常起居的宦官。前室的兩側分別與東西耳室通過過道相連,東耳室,出土器物多為樂器和酒器,應為放置宴樂用具之所,另有疑似宮廷樂師的殉人一名。西耳室出土器物為全墓最多,達295件(套),涵蓋金、銀、銅、鐵、玉石、玻璃、絲織品等諸多種類,可見此室之用類似於皇家御庫。[10]

墓的前室與墓的後半部分被第二道石門隔開,但考古隊無法從外打開這道石門,考古隊於是從下方挖掘了一條狹窄的坑道繞過石門進入了背後的主館室,隨後從內側打開了被頂門器頂住的第二道石門[11]。主館室內墓主的棺槨在被發現的時候已腐朽,考古隊從中發現了絲縷玉衣、「文帝行璽」金印、「趙眜」玉印等證明墓主人身份的重要文物。主館室的兩側分別為東西側室,北面為後藏室。東側室是墓主四位夫人的葬所,西側室為僕役居所,後藏室則堆放了大量炊煮用器、儲盛器。[10]

建築[編輯]

王墓展區博物館設計出自著名嶺南派建築師莫伯治和何鏡堂之手,整個建築以古墓為中心依山而建,建築面積17400多平方米。博物館由綜合陳列大樓、古墓保護區和主體陳列大樓三個主要部分組成,主建築材料採用了與古墓類似的紅砂岩,外牆上的雕刻為著名雕刻家潘鶴的作品。作為入口的綜合陳列大樓高三層,內有台階順着山勢而上通往古墓保護區。古墓保護區中心的墓室展館由斗形鋼架玻璃防護棚覆蓋,象徵漢代帝王陵墓戽斗形封土,四周環繞迴廊,參觀者可沿着迴廊來到古墓通道入口下到古墓內部參觀。主體陳列大樓位於古墓保護區北側,沒有設置窗戶,內部除了室內的燈光照明之外就只有來自玻璃罩天井的少量外界光線,以營造出古墓的陰暗效果。[12][13]

由於其傑出的設計,王墓展區博物館獲得了國家優秀設計金獎、中國建築學會優秀建築創作獎、1991年國家教委、建設部優秀設計一等獎等六項國內、國際大獎,且被評為「20世紀世界建築精品」,是嶺南現代建築的代表作品之一。[14]

-

大樓正面的虎形雕塑,其外形出自館藏文物銅虎節

-

墓室展館外觀

-

主體陳列樓外觀

-

外牆雕刻,出自著名雕刻家潘鶴之手

-

外牆雕刻

王宮展區[編輯]

遺址[編輯]

南越王博物院的王宮展區又被稱為「南越國宮署遺址」,其發現始於1995年發掘出的大型石構水池的一角,水池壁的石板刻有的「蕃」字等物證明該建築屬於南越國時期,此發現被評為1995年全國十大考古發現之一。該水池後根據發現的木簡被命名為「蕃池」,並以遺址回填的方式進行了原地保留。1997年,臨近工地又發現了南越國時期的曲流石渠遺蹟,該石渠與1995年發掘的蕃池通過導水木質暗槽相連,兩者組成了宮苑的園林水景,是迄今為止中國發現的年代最早、保存較為完整的秦漢宮苑實例,被評為1997年全國十大考古新發現之一[15][16]。

蕃池和曲流石渠的發現預示了鄰近區域還可能存在更多更重要的南越國時期遺址,經國家文物局批准,中國社會科學院考古所和廣州市文物考古研究所、南越王宮博物館籌建處組成聯合考古隊,於2000年在水池和石渠遺址隔壁的兒童公園進行選點試掘,發現西漢南越國一號宮殿、五代十國南漢國二號宮殿基址等。廣州市政府隨後決定搬遷兒童公園,並在經國家文物局批准後開始在原兒童公園內進行主動性考古發掘,共計發掘面積約12000平方米。發掘出南越國宮殿、南漢國宮殿、唐代大都督府和嶺南節度使府、宋代廣州知州衙署、元代廣州都元帥府、明清廣東承宣布政司署等各類遺蹟約4800多處[17]。歷代遺蹟和遺物層層疊壓,厚達5米左右,成為了廣州城市發展歷史的實物見證[15]。

南越國時期的曲流石渠為如今展區所保留展出的主要遺蹟景觀,石渠總長月180米,殘長160米,從東北蜿蜒向西南,當中築有急轉彎處、彎月池、渠陂、斜口、水閘等人造水景[18]。石渠的渠水自蕃池引出,先到達急彎處形成急流漩渦,再折往東南注入一個小型的彎月形水池。彎月形水池中豎立着兩列大石板和兩根八角形石柱作為上方的水榭的支撐結構,池底發現大量的大量龜鱉殘骸證明池中曾飼養了成群的龜鱉。石渠接下來轉向西北,中間有弧形石板砌成的渠陂可激起波浪,有通往岸上的石板斜口供龜鱉上岸,還有大塊石板作為連接水渠兩岸的橋樑。曲流石渠蜿蜒曲折,景觀設計巧妙,體現了秦漢時期先進的園林藝術和造園水平[19]。尤其值得一提的是,曲流石渠中出土的八角形石柱既沒有在中國同時期其它地方發現,也不是源自嶺南地區的建築傳統,但卻與同時期的印度建築較為相似,很有可能是自海路從印度傳來,是中西方早期建築文化交流的象徵,改寫了中國建築史[20][21][5]。

王宮展區所展示的另一主要遺址為南漢國的宮殿遺蹟。南漢國是五代十國時期劉岩在嶺南建立的以廣州為都城的地方割據政權,於公元971年被北宋所滅,共歷55年。南越國宮署遺址中所發現的南漢宮殿遺址疊加在南越國宮殿上方,證明了相隔千年的兩個王朝都將王宮建立在了此處,清楚地證明了該點一直是歷代廣州的政治、經濟、文化中心[22]。考古工作發現了兩座南漢宮殿的遺址,分別標記為南漢一號與二號宮殿,其中二號宮殿是一座南北向,以多進殿堂、庭院和迴廊組合而成的大型建築院落,其台基高大,磚石工藝精湛,是目前中國考古發現規模最大的宮殿之一,從其位置、建築規模,結合文獻記載,該處應是皇帝朝政的大殿乾和殿。[23][24]

建築[編輯]

王宮展區是以南越國宮署遺址為核心的集保護、展陳、管理、考古和研究功能於一體的大型考古遺址博物館,由南越宮苑館、南漢宮殿館、陳列樓以及古代水井館四部分組成。南越宮苑館建於曲流水渠之上,將水渠完整置入室內保護之中,並在場地上方設置步道供觀眾近距離參觀水渠、水井、排水道等兩千年前的遺蹟,還在頂樓設置了曲流水渠的露天模擬復原展示。南漢宮殿館建於南漢國二號宮殿遺址之上,保持了歷史遺存本體的完整性與真實性,觀眾可入內進入地下一層參觀遺蹟本體。陳列樓開設了「南越王宮」、「南漢王宮」、「名城廣州二千年」等陳列,展示了大量南越國及南漢國時期的歷史遺物。古代水井館着重介紹在南越國宮署遺址發掘範圍內發現的代表性水井,採用半地下建築的覆罩形式保護遺址環境並展示了廣州古代水井文化。[23]

陳列與藏品[編輯]

秦漢南疆(王墓展區)[編輯]

《秦漢南疆》是講述南越國歷史的專題陳列,以「百越之地」、「秦定嶺南」、「守疆營土」「萬里同風」的順序講述了嶺南地區從部落形態到被秦帝國征服,在經過了南越國時期相對獨立的發展後重新納入漢朝,最終融入統一多民族國家的歷史進程。[25]

南越藏珍(王墓展區)[編輯]

王墓展區的《南越藏珍》陳列展示了自南越王墓出土的大量珍貴文物,集中反映了兩千年前嶺南政治、經濟和文化等多方面的內容。該陳列分為「南越文帝」、「美玉大觀」、「兵器車馬」、「海路揚帆」、「生活器具」、「宮廷宴樂」數個單元。[10]

南越文帝[編輯]

該單元展示的是與墓主人南越國第二代王趙眜身份密切相關的物件,包括多個珍貴璽印:

- 「文帝行璽」金印:「文帝行璽」金印出土於墓主人胸部位置,印面邊長3.1厘米,寬3厘米,通高1.8厘米,重148.5克,含金量達98%,印鈕為一條盤曲成「S」形的游龍,龍腰隆起可以用來穿印綬。印面陰刻「文帝行璽」四個字,是證明墓主身份的直接證據。「文帝行璽」金印是中國目前考古發現的最大的一枚西漢金印,也是唯一的漢代龍鈕帝璽,具有很高的歷史價值,是南越王博物院的鎮館之寶之一。[26]

- 「右夫人璽」金印:「右夫人璽」金印出土於有四位夫人殉葬的東側室,方形,龜鈕,長2.2厘米,寬2.2厘米,通鈕高1.6厘米,重65克。四位夫人的璽印之中,其餘三位夫人的印皆為銅印,唯獨此枚為金制且稱為「璽」,證明右夫人地位尊崇,應是諸妃之首。[27][28]

- 「泰子」龜鈕金印:出土於墓主身上的漆盒內,方形,龜鈕,印台長2.6厘米,寬2.4厘米,台高0.5厘米,通鈕高1.5厘米,重74.7克[27]。印文陰刻小篆「泰子」二字,「泰」通「太」,所以「泰子」即「太子」[28][29]。與「泰子」金印一同放置的還有一枚「泰子」玉印,兩印的主人是誰尚有爭議,一說是兩印原本應該是趙佗之子即趙眜之父的遺物,因為還沒來得及繼位即去世,因此歸趙眜掌管並隨之入葬。[30][31]

- 「帝印」玉印及「帝印」封泥:「帝印」玉印出土於墓主身上,邊長2.3厘米,螭虎鈕,印文陰刻篆書「帝印」兩個字。「帝印」封泥出土於西耳室,共兩枚,規格均小於「帝印」玉印,說明南越王趙眜生前至少擁有兩枚「帝印」。「帝印」玉印及封泥的發現再次證明了南越王僭越稱帝的行為。[32]

- 「趙眜」玉印:邊長2.3厘米,覆斗式印鈕,印文陰刻篆書「趙眜」二字,為墓主的姓名章。[33]

- 「景巷令印」銅印:此魚鈕銅印出土於前室東側的殉人身上。「景巷令」是殉葬人的官職名,其中「景」是「永」的通假字,「景巷令」就是「永巷令」,為掌管帝王家室的官員。[34]

本單元還詳細展示了趙眜遺體下葬時的場景:

- 墓主棺槨:趙眜遺體被藏於漆木製的一棺一槨中,外為槨,內為棺,在經歷了兩千年的歲月後均已朽壞,僅留遺蹟,由遺蹟可判斷出外槨長約3.3、寬約1米,內棺長約2.2、寬0.75米,高度不詳。外槨璧板釘嵌有6個鎏金饕餮紋銅鋪首,兩側各2個,首尾各1個。展廳中展出的是根據遺蹟所復原的棺槨與鋪首模型。[34]

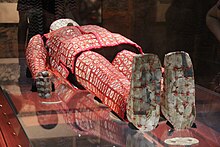

- 絲縷玉衣:絲縷玉衣為趙眜下葬時身着的衣物。此絲縷玉衣是中國迄今所見的年代最早的一套形制完備的玉衣,也是到目前為止在嶺南地區出土的唯一一套玉衣[35]。與中國其它地方出土的十餘件金縷玉衣不同,南越王墓的絲縷玉衣僅此一件,尤為獨特,因而成為了南越王博物院的另一件鎮館之寶[36]。玉衣長1.73米,共用了2291片玉,用絲線穿系和麻布粘貼編綴做成[37]。絲縷玉衣的絲織物部分在經過兩千年的歲月後已經腐朽,考古團隊用了三年時間才修復完畢,當前展示的絲縷玉衣上的絲線和麻布部分為修復時添加[36]。

- 斂葬玉璧:除了絲縷玉衣外,趙眜的遺體還被大量玉璧包裹,以不同的位置和組合放置,反映了漢代以玉殮葬的制度,具體組成為:[34]

- 玉衣下鋪墊5塊玉璧

- 玉衣內貼身包裹14塊玉璧

- 玉衣上覆蓋10塊玉璧

- 腳踩雙連玉璧

- 頭箱中疊放7塊玉璧

- 足箱中先放置2塊玉璧墊底,上面再堆疊139塊陶璧

- 棺兩側放置3塊玉璧(右側)和3塊玉璜(左側)

- 槨上四角各1塊玉璧

美玉大觀[編輯]

南越王墓出土玉器244件(套),分為玉容器、玉帶鈎、玉佩飾、玉劍飾四大類,其中裝飾玉多達140多件(套),充分體現了當時高超的制玉技藝,被認為是西漢玉器的代表作,且基本保存完好,具有極高的歷史和藝術價值[38]。

漢代玉制容器流傳至今的極少,僅十餘件,但南越王墓中一次出土了五件,且件件做工精美,價值非同一般[39][40]。這五件玉容器是:

- 銅承盤高足杯:全器由高足青玉杯、托架和銅承盤三部分組成,其中青玉杯又由杯體、杯座和花瓣型杯架組成。杯體高11.75厘米,口徑4.15厘米;杯座為另一塊青玉雕出,由墊木承托;一塊鏤圓孔的花瓣形玉杯架和三條金首銀身的龍共同組成托架。銅承盤高足杯共採用了玉、金、銀、銅、木五種材質,工藝精巧、造型奇特。[41][42]

- 鎏金銅框玉蓋杯:鎏金銅框玉蓋杯出土自棺槨頭箱中,通高16厘米,口徑7.2厘米,杯體呈八棱筒形,座足呈喇叭形,杯身為鎏金銅框架,分上下兩截,上半截嵌入八塊片狀玉片,下半截嵌入五塊心形玉片。玉蓋杯的蓋子外沿也是一個鎏金銅框,蓋頂嵌入一塊青玉。銅框與玉片在鎏金銅框玉蓋杯上的組合體現了漢代高超的鑲嵌工藝水平。[43][44]

- 鎏金銅框玉卮:卮是古代的一種酒器,該玉卮出土於南越王墓西側室的一名殉人身上,高12.6厘米,口徑8.6厘米。卮身由鎏金銅框嵌九塊青玉片構成,底部為一圓形玉片,並配有鑲嵌了三個彎月形玉飾的漆木蓋。此杯在框架與鑲嵌工藝上與鎏金銅框玉蓋杯頗為相像,但多出的漆木蓋增加了工藝的複雜度。[43][44]

- 角形玉杯:角形玉杯出土於主棺室頭箱中,由一整塊青玉雕成,中間掏空,製成角形,器身通長18.4厘米、口徑5.8-6.7厘米,壁厚0.2-0.3厘米,呈半透明狀,重372.7克[45]。玉杯上寬下窄,器內掏膛中空,杯身雕刻一條呈螺旋式纏繞杯身的夔龍,由淺浮雕逐漸高起過度到高浮雕,尾部則蜿蜒呈歧尾狀捲起,形態優美且靈動。作為目前存世的唯一一件角狀高古玉杯,角形玉杯集線刻、浮雕、圓雕、透雕、掏膛等所有玉器加工工藝於一身,極盡繁瑣複雜,在構思組合、章法佈局、材料運用、技巧發揮上都非常成熟,堪稱中國漢玉不可多得的稀世珍寶。由於其精湛的工藝與孤品的地位,角形玉杯於2002年成為首批禁止出境展覽文物之一,是南越王博物院的又一件鎮館之寶。[44][46][47]

- 玉盒:出土自棺槨頭箱,高7.7厘米,腹徑9.8厘米,由青玉雕成,蓋與盒身用子母口扣合,蓋上有一可活動玉環,為一整塊玉通過透雕技法雕琢而成[44][43]。該玉盒的紋飾非常繁複,盒身從上到下依次有三層紋飾,分別是上層的陽刻勾連渦紋與陰刻的花蒂紋、中層的陰刻勾連渦紋、下層的綯紋,盒蓋由內至外則分別是內圈的八片花瓣紋、中圈的勾連渦紋、外圈的勾連雷紋與花蒂紋,甚至連蓋內部都有線刻雙鳳紋。盒蓋曾經被打裂,但經過修復後依然繼續使用,最終成為墓主陪葬品,可見其深受墓主喜愛。[48]

南越王墓共出土4件玉帶鈎、11組玉佩飾、58件玉劍飾[39],其中的精品有:

- 龍虎並體玉帶鈎:由一整塊青玉雕刻而成,玉質晶瑩剔透。鈎首為虎頭,鈎尾為龍頭,中部透雕一環並同時被龍銜於口及虎抓於爪,形成一幅龍虎爭環的景象。[44][40]

- 八節鐵芯龍虎玉帶鈎:出土於趙眜棺槨頭箱,帶長19.5厘米,鈎頭寬1.6厘米,鈎尾寬4厘米,厚1.2厘米[49]。此鈎由八塊青玉組成,中間穿插一根鐵芯連為一體成鈎形,並在自鈎首起的第1、4、8塊的玉孔中嵌入鐵榫將八塊玉固定。鈎的鈎首為龍頭,鈎尾為虎頭,鈎身為龍虎合體。此鈎的組成複雜,工藝考究,在秦漢玉帶鈎中並不多見。[44][40]

- 透雕龍鳳紋重環玉佩:透雕龍鳳紋重環玉佩直徑10.6厘米,厚0.5厘米,出土之時蓋在墓主頭罩的右眼位置,可見此玉對墓主來說極其重要。該作品用青白玉雕成,土沁成黃白色,推測它的玉材應該來自和田[50]。玉佩被兩圓形分為內外兩圈,內圈透雕一條游龍,前後爪與龍尾伸至外圈;外圈透雕一隻鳳鳥站在游龍伸出的前爪之上回眸凝望游龍,其鳳冠和尾羽上下延伸成捲雲紋,把外圈空間填滿。龍鳳之間互相凝望,似在低語。這件玉佩雕鏤精細,構思奇巧,構圖主次分明又完美和諧,極具漢代浪漫和寫實的特徵,體現了設計師極其高超的水準,是漢玉中登峰造極的藝術精品,被視為南越王博物院的鎮館之寶之一,其圖案被選為南越王博物院的院徽,還經常作為廣州市的標誌出現在各種場合。[51][52]

- 獸首銜璧玉佩:出土於墓主的頭部,由一整塊青玉雕琢而成。玉佩整體由一個方形獸頭和一塊透雕谷紋玉璧組成,獸眼圓睜,眉毛高揚。獸首左側透雕一隻螭虎,虎尾向上捲曲,右邊卻沒有,這種不對稱性使得此玉佩顯得別具特色。[51]

- 趙眜組玉佩:組玉佩是標誌身份等級的飾物,南越王墓中共出土11套組玉佩,以趙眜的一套最為精美華麗。趙眜組玉佩由32件玉、金、玻璃、煤精等4種不同材質的飾件組成,自胸及膝總長60厘米,以雙鳳渦紋璧、透雕龍鳳渦紋璧、犀形璜、雙龍蒲紋璜四件玉飾自上而下作為主件,中間配以4個玉人、5粒玉珠、4粒玻璃珠(藍色)、2粒煤精珠(黑色)、10粒金珠、1個玉壺、1個玉獸面,玉套環居於最末端,形成一套大小有別、輕重有序、色彩斑斕的華貴佩飾[51]。其中的透雕龍鳳渦紋璧直徑7.2厘米,璧孔內透雕一游龍,璧外兩側各雕一風,一龍二鳳形態生動。犀形璜通長8.5厘米,角尾形態誇張而生動,似為戰國風格作品。[53]

- 右夫人組玉佩:南越王墓中出土了兩組屬於右夫人的組玉佩。A組由三種不同材料的20個飾件組成,分別是:連體雙龍佩、2件玉環、三鳳渦紋璧、1顆玻璃珠、10顆金珠、5件玉璜。連體雙龍佩的構圖是二龍探爪張口攫物,三鳳渦紋壁的構圖是三隻鳳鳥以不同姿態偎依在璧上[54]。B組由7件玉雕組成,分別是:一小一大2件雙面透雕玉環、1件玉舞人、2件玉璜、2件玉管。小玉環雙面透雕龍紋,大玉環雙面透雕兩龍兩獸。玉舞人高4.9厘米,寬1.8厘米,長袖飄飄、扭腰擺臂,且腰間還配備了帶鈎和組玉佩,極為精細傳神[55]。

- 玉劍飾:南越王墓共出土用於裝飾玉具劍的玉劍飾58件,為漢墓中數量最多[39]。這些玉劍飾分放兩處:主棺室15件、西耳室43件,多數作高浮雕,包括游龍、螭虎、瑞獸等形象,款式眾多、構圖奇巧、工藝高超,堪稱為漢代劍飾藝術之冠[40]。一套完整的玉具劍,其劍飾為四件一組,從劍柄的一頭到劍鞘的末端依次為劍首、劍格、劍璲、劍珌。其中劍首起到防脫手的效果;劍格可格擋;劍璲鏤空,可套入腰帶之中,繼而將劍固定在腰間;劍珌起保護劍鞘底部的作用[51]。

兵器車馬[編輯]

南越國的開國者趙佗原為率軍征服嶺南地區的秦將,南越國自然也繼承了秦朝的部分軍事實力。南越王墓出土了大量的兵器,鍛打的鐵製兵器近半,表明南越國已經進入鐵兵器時代。[56]

- 錯金銘文銅虎節:節,是古代用於軍事和外交等方面的信物。按形狀可分為龍節、虎節、竹節等[57]。錯金銘文銅虎節出自南越王墓西耳室,由青銅鑄造,長19厘米,高11.6厘米,最厚處1.2厘米,呈扁平蹲踞之虎形狀,虎身上有彎葉形淺凹槽,內貼60片金片作為斑紋,虎節正面有錯金銘文,因而得名[58][59]。目前中國各博物館內展出的虎節共有四枚,而南越王博物院的錯金銘文銅虎節是唯一一件有確切考古出土信息的虎節,也是迄今為止發現的唯一一件錯金虎節[60]。虎節正面有五個錯金銘文字體,其釋讀為「王命命車馹」,其中「命」字下方的二橫為重讀標記,而最後一字有說法認為應釋讀為「徒」。錯金銘文銅虎節工藝精美、保存完好,其紋飾技法和文字風格都充滿了戰國時期楚國的風格,反映了南越國與楚文化之間的深厚淵源,也有人認為該虎節就是楚國遺物。[61]

- 鐵鎧甲:南越王墓中發現的鐵鎧甲在出土之時已經被嚴重鏽蝕,重9.7千克,共用甲片709塊,是嶺南地區出土的唯一一件漢代鎧甲。為了保留鎧甲上的組編、裝飾、包邊、襯裏等痕跡,考古人員並未對鎧甲進行除鏽操作,而是對細節進行全面檢查後用一個月的時間製作出了鎧甲的復原件[62]。復原後的鎧甲通高58、胸圍102厘米,無立領、無披膊、無下擺,形狀近似坎肩,屬於輕型鎧甲[56]。當前鐵鎧甲原件與復原件一起置於展櫃中展出。

- 鐵劍:考古人員在墓主身邊出土了十把鐵劍,其中最長的一把現存146厘米,套裝上劍首和劍珌後,長度達到了153.6厘米,是目前考古所見漢代最長的劍。不過這些鐵劍由於鏽蝕嚴重,劍身與劍鞘不能分離。[63][64]

- 鎏金銅弩機:南越王墓共出土弩機15件,多數鎏金,這些弩機是秦漢時期最為高端的武器之一。此外,弩機的局部還使用了鎏金工藝。[56]

- 箭鏃:南越王墓一共出土了921件箭鏃,多數為鐵鋌,少數為銅鋌。[56]

- 銅戈:南越王墓出土了4件銅戈,其中一件名為「王四年相邦儀」戈,其上的銘文中有「王四年」標識,即為秦惠王后元四年,即公元前321年,可能是秦軍南下時帶來的器物。[65]

- 車馬飾:與其它漢代諸侯王墓不同,南越王墓由於空間狹小,無法使用真車真馬陪葬,因此使用車馬模型作為陪葬品。但由於地理環境的影響,這些模型的木質部分在出土之時已經基本朽爛,僅存車馬飾件。[57]

-

錯金銘文銅虎節

-

鐵鎧甲原件

-

鐵鎧甲復原件

-

鐵劍

-

鐵劍與玉劍飾

-

鎏金銅弩機

-

箭鏃

-

「王四年相邦儀」銅戈

-

鎏金銅冒

-

鎏金銅車軎

-

鎏金銅當盧

海路揚帆[編輯]

廣州歷史上是海上絲綢之路的主要起點之一,南越王墓出土的多件文物表明廣州在兩千年多前就已經與海外地區建立了交流。

- 船紋銅提筒:銅提筒是南越文化的代表性器物之一,中國到目前出土的銅提桶有二十多件,而南越王墓就佔了九件之多[66]。在這九件銅提桶中,有一件有着獨特的紋飾,被命名為船紋銅提筒,該提桶的外壁腹部刻有四艘船紋,它們前後相接,首尾高翹,船身修長呈弧形,每船有羽人五人,動作各不相同,還有俘虜一人。這幾組船紋保留得十分完好,是目前考古發現中規模最大和最為完備的一組海戰圖形,其中展示的細節(如水密艙等)對研究中國古代的航海技術提供了十分有價值的參考資料。[67]

- 凸瓣紋銀盒:這隻銀盒出土於墓主棺槨足箱內,通高12.1厘米、腹徑14.8厘米,器重572.6克,器身和器蓋均為銀質,蓋身相合呈扁球體[68]。該銀盒的特色在於環繞器身和器蓋的對向交錯蒜頭型凸紋,這些花紋使用錘揲法壓印而得,和中國傳統工藝完全不同,但與古代西亞的裂瓣紋金銀器非常相近,因此可以幾乎肯定這隻銀盒為海外舶來品。該銀盒因此成為了西漢時期中西方文化交往的重要見證,並於2021年作為絲綢之路的代表文物之一登上中國《絲綢之路文物(二)》特種郵票[69]。

生活器具[編輯]

南越王墓出土了大量造型各異的生活器具,其中以以銅器和陶器為主,同時也大量使用漆木器,但腐朽嚴重,僅殘留少量痕跡,其餘的器具充分反映了西漢時期的手工藝水平。[70]

- 漆木屏風:漆木屏風出土於主館室東側牆邊,其漆木部分已朽爛,僅存少數漆片,但屏風殘留的銅構件則保存完好,考古學家根據銅構件的位置還原出了屏風原本的大致尺寸,並製作了屏風的復原件。該屏風正面寬3米,高約為1.8米(不包括頂飾),整體結構為正面等分3間,中間有兩扇屏門,可向後開啟;兩側有翼障,可摺疊,亦可90度展開。這件屏風最具特色之處為其鎏金銅構件,分為頂飾與托座。頂飾有兩種,一種為朱雀頂飾,有2件,高26.4厘米,整體造型為展翅朱雀,身刻鱗片狀細羽,腳下踩火焰紋方座;另一種為雙面獸首頂飾,共3件,寬58.5厘米,其獸眼圓睜,鼻高而寬,鬍鬚外卷,張口露齒,形似人面。兩種頂飾頂部皆有一管狀結構,其中發現了羽毛殘跡,由此可推斷原本插有雉羽作為點綴。屏風托座則有三種,左右對稱,共6件:一為蛇紋托座,位於屏門下,呈三蛇互相纏繞之態;一為人操蛇托座,位於屏風轉角處,形態為一男子跪坐,口銜一條雙頭蛇,雙手雙腳又各夾一蛇,整體為一人五蛇的組合;最後一種為蟠龍托座,整體為一龍二蛇三青蛙的組合[70]。雖然中國之前曾經在長沙馬王堆漢墓中發現過較為完整的西漢彩繪漆屏風,但由於體量較小且製作粗糙,一般認為其為仿實物而製作的隨葬明器。而南越王墓中發現的此件漆木屏風是中國目前所見年代最早的西漢實用屏風,其尺寸之龐大、結構之精巧、裝飾之華麗充分反映了西漢時期先進的屏風製作水平,是非常有歷史價值的珍品,其中的銅屏風構件於2002年成為首批禁止出境展覽文物之一。

- 繪畫銅鏡:南越王墓共出土四面繪畫銅鏡,其中一面的直徑達41厘米,畫面內容為四個貴婦人觀看兩人鬥劍,這是目前國內考古發現最大的一面西漢繪畫銅鏡。[70]

- 帶托銅鏡:帶托銅鏡由鏡面和鏡托兩部分組成,鏡面和鏡托分別鑄造,又稱為複合鏡。鏡面和鏡托的組成成分略有不同:鏡面含錫量高,反光度強,但容易碎裂;鏡托含鉛量高,使得鏡托質地柔軟。這種利用不同材料的特性組合成的銅鏡在中國之內僅發現了三面,是中國古鏡的精品。[70]

- 藍色平板玻璃:過去考古學界一直認為中國的平板玻璃出現較晚,直至南越王墓中共出土了玻璃牌飾11對22件。這些牌飾由長方形鎏金銅框鑲嵌一塊淺藍色透明平板玻璃構成,化學檢測顯示牌飾上的玻璃是國產的鉛鋇玻璃。這批玻璃厚薄一致、色澤晶瑩、氣泡極少,是迄今為止中國年代最早的平板玻璃,證明了中國在西漢時期就具備了優秀的平板玻璃製作技術,對研究中國古代的玻璃製造業有重要意義。[71][72]

宮廷宴樂[編輯]

南越王墓出土了大量烹飪、飲食、盛儲、盥洗器具,具有秦、漢、越、楚、蜀等多種文化特徵。此外還有五套成編的大型金石樂器,絲弦、土陶各類樂器齊全。[73]

- 銅鼎:南越王墓共出土銅、鐵、陶鼎51件,其中青銅鼎36件,這些鼎按器形和所含文化特徵,可分為漢式鼎、越式鼎、楚式鼎三種。漢式鼎為矮蹄足,其中有9件帶有「蕃禺」等銘文,「蕃禺」即為廣州在秦漢時期的古名,「蕃禺」銅鼎也就成為了古代廣州城市建設的見證。越式鼎的特點是深腹、蓋薄、附耳,三足瘦細外撇,共出土17件。楚式鼎則僅有一件,為高蹄足,蹄足為高浮雕尖嘴獸,襯以捲雲地紋。[73]

- 銅烤爐:南越王墓出土了三件大小不一的銅烤爐,烤爐呈四方形或長方形,四壁有鋪首環,四個角微微翹起,可以防止食物滑落,底部微凹,便於放炭。一些烤爐的下方還有輪子,使得烤爐可以隨意移動。這些烤爐的精巧設計表明當時對燒烤的形式已經頗有講究。[73]

- 銅掛鈎:這種掛鈎用於存放食物,使用時掛起,在中間的倒置鈴形部分注水,就能防止螞蟻抵達下部的掛鈎。[73]

- 編磬:磬為中國古代的石製片狀曲尺形打擊樂器,南越王墓出土石編磬兩套,一套8件,一套10件,皆受到了較為嚴重的腐蝕。

- 銅勾鑃:句鑃是一種古吳越族的樂器,使用時口部朝上進行敲擊。南越王墓中出土了一套八件的銅勾鑃,重191公斤,每件皆陰刻篆文「文帝九年樂府工造」,表明其製造年份為趙眜在位第九年,即公元前129年,這是嶺南地區第一次發現青銅勾鑃。[74]

- 銅編鐘:南越王墓東耳室出土的青銅編鐘由14件直懸的鈕鍾和5件斜掛的甬鍾組成,經過測定該套編鐘音域跨度大,七個音階皆全,且為雙音鍾,即可通過敲擊不同的部位而發出不同的音色。[75]

楊永德伉儷捐贈藏枕專題陳列(王墓展區)[編輯]

1992年,在西漢南越王墓博物館建館之初,香港知名鑑藏家和實業家楊永德夫婦將其珍藏的200餘件瓷枕捐贈給博物館,其數量之多、品類之眾、窯口之廣均屬罕見[10]。在楊永德夫婦捐助的基礎上,南越王博物院建立了全國最大、最精的歷代陶瓷枕館藏,亦藉此成為中國唐宋時期瓷器重要的收藏機構之一。《楊永德伉儷捐贈瓷枕專題陳列》即為該批捐贈的展示,並在2019年經過了更新升級,以152件由唐至民國時期的陶瓷枕的龐大規模,展現了中國陶瓷枕的發展脈絡,是博物院除南越國時期土文物外的又一大特色陳列。[76]

南越王宮(王宮展區)[編輯]

王宮展區的《南越王宮》陳列對南越國宮署遺址的宮殿、宮牆、宮苑等遺蹟及出土的大量的磚、瓦、石等建築材料以及木簡、陶文等重要文物做了介紹,從中國歷史體系的角度觀察、分析和展示南越國的歷史。

南漢王宮(王宮展區)[編輯]

《南漢王宮》陳列展示了來自王宮展區的南漢宮殿遺蹟以及番禺區小谷圍島的南漢二陵的文物,讓觀眾感受南漢國的文化風物,領略南漢王宮的雄偉氣概。

名城廣州二千年(王宮展區)[編輯]

《名城廣州二千年》陳列以時間為脈絡展示了廣州這座國家歷史文化名城兩千年來的發展。陳列以南越國宮署遺址的出土遺物為依據,結合廣州城市考古、文獻記載等,再現各時期廣州城市發展特色及兩千年來行政中心不變、持續發展的特點。[23]

飲水思源(王宮展區)[編輯]

在南越國宮署遺址發掘的過程中,考古隊在發掘範圍內發現各朝代的水井逾500口。位於王宮展區古代水井館的《飲水思源——廣州古代水井文化》陳列介紹了在南越國宮署遺址發掘範圍內發現的代表性水井,展示了中國古代飲水文化與廣中城市發展的密切關係。[23]

特點與價值[編輯]

歷史上的南越國全盛時疆域包括今天中國廣東、廣西的大部分地區,福建的一小部分地區,海南,香港,澳門和越南北部、中部的大部分地區,但其記載皆來自《史記》、《漢書》,相關內容僅兩千多個字,僅僅勾勒出南越國的輪廓,具體內容極其匱乏。南越王博物院的遺址與出土文物為南越國的歷史研究提供了寶貴的物證,可與文獻記載的歷史人物與事件相互印證,具有重大的歷史、科學、藝術價值。[77]

王墓展區的南越王墓是嶺南地區等級最高、規模最大的漢代彩繪石室墓。由於未被盜擾,南越王墓保存非常完好,墓中出土文物1000多套、一萬餘件,且出土的時候基本都在原位,具有相當高的考古價值,集中反映了兩千年前嶺南政治、經濟和文化等多方面的內容,在嶺南早期開發史、秦漢考古、海上絲綢之路起源等方面有着重要的研究價值[9]。墓中出土的銀盒、金花泡、船紋銅提筒、乳香和象牙等海絲珍寶見證了兩千多年前中國與海外的文化交流。出土的印章、玉器、飲食器、樂器等類型的器物體現了秦漢嶺南地區在吸收中原地區先進文化的基礎上,不斷融會貫通形成多元文化的特點[16]。

王宮展區的南越國宮署遺址發掘出的秦漢至民國等歷史時期的文化遺存是廣州建城兩千多年和中國古代海上絲綢之路興起、發展的重要歷史見證,是廣州歷史文化名城的精華所在。在南越國宮署遺址發現的多重遺址證明此處是廣州2200多年來延續不變的城市中心,在中國城市發展史上是非常罕見,顯示出南越國最初在選址上和規劃的先進思想,對研究中國古代都城史、中國古代建築史具有重要的學術價值,對研究現代城市如何保持可持續發展也有重要的現實意義[15]。1995年發現的南越國石構水池和1997年發現的南越國曲流石渠是目前發現年代最早、保存較為完好的秦漢宮苑實例,兩者均入選當年「全國十大考古新發現」,是迄今中國發現年代最早、保存較為完整的御苑實例,是中國三大園林流派之一嶺南園林的源頭。南越國宮署遺址出土的大型建築構件,如大型方磚邊長有95厘米,至今在漢長安城還沒發現類似規模的建築構件。[77]

以南越文王墓和南越國宮署遺址為重要史跡點的「南越國遺蹟」和「海上絲綢之路」項目已先後入選中國申報世界遺產預備名單。[78]

參觀信息[編輯]

- 地址:

- 王墓展區:廣州市越秀區解放北路867號

- 王宮展區:廣州市越秀區中山四路316號

- 開放時間:周二至周日9:00-17:30,17:00停止領票及進場。逢周一閉館,遇國家法定假期照常開放。

- 購票:需在"南越王博物院"微信公眾號進行門票購買或預約。

- 王墓展區:全票10元;在校大學生、研究生、60歲-65歲人士5元;65歲以上長者、18周歲以下未成年人和殘障人士等群體免費。

- 王宮展區:免費參觀。

- 交通指引:

參見[編輯]

參考資料[編輯]

- ^ 1.0 1.1 廣州市文化廣電旅遊局. 南越王博物院(西汉南越国史研究中心)举行建院揭牌仪式. 廣州市人民政府. 2021-09-13 [2024-02-28]. (原始內容存檔於2024-02-28).

- ^ 南越王博物院. 象岗山上的意外发现 王墓发掘记①. 微信公眾號. 2023-06-24 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-03-02).

- ^ 徐毅兒. 广州南越王墓博物馆悄然更名 去“墓”字讨吉利. 新浪網. 大洋網-信息時報. 2009-02-28 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2021-03-01).

- ^ 帝测科技带你追寻南越国宫署遗址的前世今生. 中國測繪學會. 2020-08-24 [2024-03-02].

- ^ 5.0 5.1 改写中国建筑史 穗南越国宫署遗址将开放. 廣州市人民政府. 廣州日報. 2006-05-26 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-03-02).

- ^ 廖麗麗. 通讯:南越王宫博物馆初建成 羊城市民新乐园. 鳳凰網. 中國新聞網. 2010-11-12 [2024-03-03].

- ^ 楊逸. 南越王宫博物馆开放 南汉宫殿千年遗址现身(图). 中國新聞網. 南方日報. 2014-05-06 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-03-02).

- ^ 文物专家:从神秘的南越王墓看盗墓与反盗墓. 羊城晚報. 2011-11-09 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-03-02).

- ^ 9.0 9.1 南越文王墓. 南越王博物院. 2022-09-12 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2023-12-11).

- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 王墓展区基本陈列. 南越王博物院. 2023-05-24 [2024-03-04]. (原始內容存檔於2024-03-04).

- ^ 南越王博物院. 巧开石门,进入主棺室 王墓发掘记⑥. 微信公眾號. 2023-08-01 [2024-03-04]. (原始內容存檔於2024-03-04).

- ^ 西汉南越王墓博物馆规划设计. 莫伯治建築師事務所. [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-03-02).

- ^ 劉煒茗; 胡傳吉. [广州之空间艺术工厂]西汉南越王博物馆:千年古国 魂兮归来. 廣州圖書館. 2008-03-18 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-01-18).

- ^ 林勁松. 岭南建筑泰斗莫伯治走了(组图). 搜狐網. 2003-10-14 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2005-01-29).

- ^ 15.0 15.1 15.2 南越国宫署遗址. 南越王博物院. [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-02-28).

- ^ 16.0 16.1 徐毅兒. 南越国宫署遗址及南越王墓入选“百年百大考古发现”. 信息時報. 2021-10-19 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-03-02).

- ^ 精彩回顾丨保护好南越国宫署遗址,传承广州城市文脉——广州通史系列讲座第七辑第三十四讲精彩回顾. 廣州圖書館. 2022-07-31 [2024-03-02]. (原始內容存檔於2024-03-02).

- ^ 广州南越王宫:曲流石渠遗址保护区. 雲上嶺南. 廣州市越秀區融媒體中心. 2021-09-01 [2024-03-03]. (原始內容存檔於2024-03-03).

- ^ 皇家园林露真容 广州原点考古手记③. 南越王博物院. 2022-11-04 [2024-03-03]. (原始內容存檔於2024-03-03).

- ^ 全洪; 李灶新. 南越宫苑遗址八角形石柱的海外文化因素考察. 北京大學漢畫研究所. 2019-12-03 [2024-03-03]. (原始內容存檔於2021-10-17).

- ^ 崔凌雲; 郎美智. 【海丝心语】南越王宫博物馆:见证“海丝”兴起. 新華網. 2018-08-08 [2024-03-03].

- ^ 陳琦鈿. 广州南越国遗址又有重大发现 一号宫殿见天日. 新浪網. 金羊網-新快報. 2004-09-10 [2024-03-03]. (原始內容存檔於2004-11-21).

- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 看展攻略 闹市中的南越宫苑. 南越王博物院. 2023-10-01 [2024-03-03]. (原始內容存檔於2024-03-04).

- ^ 王宫的辉煌:蝶恋花纹方砖 广州原点考古手记 ㉒. 南越王博物院. 2023-09-20 [2024-03-03].

- ^ 南越王博物院——展览. 南越王博物院. [2024-03-07].

- ^ “文帝行玺”龙钮金印. 南越王博物院. [2024-05-05].

- ^ 27.0 27.1 南越玺印不寻常. 廣州博物館. 2015-09-11 [2024-05-16]. (原始內容存檔於2024-05-16).

- ^ 28.0 28.1 “海宇攸同”:来国博看秦汉时期的广州生活. 藝術中國. 2021-08-11 [2024-05-15]. (原始內容存檔於2022-05-16).

- ^ 南越王墓文帝行玺鉴藏(图). 人民網. 2015-08-17 [2024-05-15]. (原始內容存檔於2016-01-31).

- ^ 阅读广州 近代中国五大考古新发现之一——西汉南越王墓(节选). 廣州圖書館. 2020-10-10 [2024-05-15]. (原始內容存檔於2024-05-15).

- ^ 南越王博物院. 听说有人怀疑“南越王”的身份!. 微信公眾號. 2016-11-21 [2024-05-17]. (原始內容存檔於2024-05-17).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 1:南越文帝·上篇). 微信公眾號. 2020-02-19 [2024-05-16]. (原始內容存檔於2024-05-16).

- ^ 中國政法大學法律古籍整理研究所. 西汉·赵眜玉印. 中華法制文明虛擬博物館. 2020-11-03 [2024-05-17]. (原始內容存檔於2024-05-17).

- ^ 34.0 34.1 34.2 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 2:南越文帝·下篇). 微信公眾號. 2020-02-21 [2024-05-17]. (原始內容存檔於2024-05-17).

- ^ 南越王博物院. 主棺室的重大发现 王墓发掘记⑦. 微信公眾號. [2024-05-06]. (原始內容存檔於2024-05-06).

- ^ 36.0 36.1 程景偉. 东西问·镇馆之宝 王维一:“丝缕玉衣”何以体现以玉为贵的中华文明?. 中國新聞網. 2023-03-23 [2024-05-06]. (原始內容存檔於2023-05-12).

- ^ 丝缕玉衣. 南越王博物院. [2024-05-05].

- ^ 南越藏珍一西汉南越王墓出土文物陈列. 南越王博物院. [2024-05-17].

- ^ 39.0 39.1 39.2 王維一. 汉玉大观:南越王墓玉器略考. 絲綢之路世界遺產. 收藏家. 2020-07-27 [2024-05-19]. (原始內容存檔於2024-05-19).

- ^ 40.0 40.1 40.2 40.3 汉玉的巅峰---南越王墓的玉器. 廣州博物館. 2015-09-11 [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18).

- ^ 中國政法大學法律古籍整理研究所. 礼玉节制·西汉·铜承盘高足玉杯. 中華法制文明虛擬博物館. 2020-02-13 [2024-05-17].

- ^ 南越王博物院. 再论铜承盘高足玉杯. 微信公眾號. 2019-01-21 [2024-05-17]. (原始內容存檔於2024-05-17).

- ^ 43.0 43.1 43.2 南越王博物院. 精巧的玉容器 | 珍宝复原记③. 微信公眾號. 2023-10-17 [2024-05-18].

- ^ 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 3:美玉大观·上篇). 微信公眾號. 2020-02-22 [2024-05-17]. (原始內容存檔於2024-05-17).

- ^ 南越王博物院. 重磅数字藏品已上线,你抢到了吗?. 微信公眾號. 2022-05-20 [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18).

- ^ 南越王博物院. 级别不一般,这件文物从不“出差”. 微信公眾號. 2022-11-03 [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18).

- ^ 黃巧好. 犀角形玉杯是来通杯? | 海丝知多少. 南越王博物院微信公眾號. 2016-12-20 [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18).

- ^ 楊群. 神乎其技的古代玉器修补. 南越王博物院微信公眾號. 2016-10-23 [2024-05-18]. (原始內容存檔於2024-05-18).

- ^ 中國政法大學法律古籍整理研究所. 礼玉节制·西汉·八节铁芯玉带钩. 中華法制文明虛擬博物館. 2020-02-14 [2024-05-17]. (原始內容存檔於2024-05-17).

- ^ 卜松竹. 龙与凤的凝望 穿越了两千年. 南越王博物院微信公眾號. 2018-11-08 [2024-05-19]. (原始內容存檔於2024-05-19).

- ^ 51.0 51.1 51.2 51.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 4:美玉大观·下篇). 微信公眾號. 2020-02-24 [2024-05-19]. (原始內容存檔於2024-05-19).

- ^ 南越王博物院. 这件文物常被偶遇,出镜率也太高了!. 微信公眾號. 2022-11-07 [2024-05-20]. (原始內容存檔於2024-05-20).

- ^ 南越王博物院. 南越王的随身之物:玉璧和组玉佩 | 珍宝复原记⑤. 微信公眾號. 2023-11-20 [2024-05-19].

- ^ 右夫人组玉佩(A组). 南越王博物院. [2024-05-20]. (原始內容存檔於2024-05-14).

- ^ 右夫人组玉佩(B组). 南越王博物院. [2024-05-20]. (原始內容存檔於2024-05-14).

- ^ 56.0 56.1 56.2 56.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 5:武备车马·上篇). 微信公眾號. 2020-02-26 [2024-05-21]. (原始內容存檔於2024-05-21).

- ^ 57.0 57.1 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 6:武备车马·下篇). 微信公眾號. 2020-02-28 [2024-05-22]. (原始內容存檔於2024-05-22).

- ^ 广州宝物再上“国家名片”. 廣州市人民政府. 廣州日報. 2022-09-06 [2024-05-22]. (原始內容存檔於2024-05-22).

- ^ 黃宙輝. 艺文聚焦 | 广东文物频上“国家名片”,方寸尽显岭南文化之美. 羊城晚報. 2022-09-24 [2024-05-22].

- ^ 霍雨豐. 有了这块通行证,你想去哪里都行. 南越王博物院微信公眾號. 2018-01-30 [2024-05-22]. (原始內容存檔於2024-05-22).

- ^ 南越王博物院. 虎年“劳模”,这只小老虎身世是个谜. 微信公眾號. 2022-11-25 [2024-05-22]. (原始內容存檔於2024-05-22).

- ^ 南越王博物院. 岭南唯一的汉代铠甲 | 珍宝复原记①. 微信公眾號. 2023-09-12 [2024-05-23].

- ^ 铁剑. 南越王博物院. [2024-05-21]. (原始內容存檔於2024-05-14).

- ^ 南越王墓博物馆. 廣州市人民政府. 2011-09-09 [2024-05-21]. (原始內容存檔於2024-05-21).

- ^ 貴州博物館. 第六十期:纪要 | 南越藏珍. 2022-12-21 [2024-05-28]. (原始內容存檔於2023-05-29).

- ^ 南越舟影:船纹铜提桶. 人民網. 2016-04-13 [2024-05-25]. (原始內容存檔於2024-05-25).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 7:海路扬帆). 微信公眾號. 2020-03-01 [2024-05-25]. (原始內容存檔於2024-05-25).

- ^ 波斯来风:南越王墓银盒. 人民網. 2014-10-16 [2024-05-26]. (原始內容存檔於2024-05-26).

- ^ 潘瑋倩. 广州出土银盒,登上特种邮票 迷人“凸瓣纹”可能来自西亚 (PDF). 新快報. 2021-06-27 [2024-05-26]. (原始內容 (pdf)存檔於2024-05-26).

- ^ 70.0 70.1 70.2 70.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 9:生活器具·上篇). 微信公眾號. 2020-03-05 [2024-05-27]. (原始內容存檔於2024-05-27).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 10:生活器具·下篇). 微信公眾號. 2020-03-07 [2024-05-28]. (原始內容存檔於2024-05-27).

- ^ 博古格物. 中国古代玻璃的尴尬进化史. 微信公眾號. 2020-10-19 [2024-05-28]. (原始內容存檔於2024-05-27).

- ^ 73.0 73.1 73.2 73.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 11:宫廷宴乐·上篇). 微信公眾號. 2020-03-09 [2024-05-28]. (原始內容存檔於2024-05-29).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 12:宫廷宴乐·下篇). 微信公眾號. 2020-03-11 [2024-05-30]. (原始內容存檔於2024-05-29).

- ^ 梁蕙心. 南越王:我家编钟不一般!. 南越王博物院微信公眾號. 2019-04-18 [2024-05-30]. (原始內容存檔於2024-05-30).

- ^ 国宝无价 报国有心. 廣州市人民政府. 廣州日報. 2021-11-02 [2024-03-07]. (原始內容存檔於2021-11-20).

- ^ 77.0 77.1 黃君度; 蘇皖皖. 深度解读南越国!我们准备了这场专访丨新知. 經濟觀察網. 文博時空. 2023-09-01 [2024-03-07]. (原始內容存檔於2023-09-21).

- ^ 博物院简介. 南越王博物院. [2024-03-07]. (原始內容存檔於2024-02-28).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||