阿克伦号飞船

| 阿克伦号飞船 | |

|---|---|

| |

| 阿克伦号接近桑尼维尔海军航空站的系泊桅杆 | |

| Career | |

| 制造商 | 固特异齐柏林公司(俄亥俄州阿克伦) |

| 建造时间 | 1929年10月31日 (开工) 1931年8月8日 (完工) |

| 军用航空器编号 | ZRS-4 |

| 首飞 | 1931年9月23日 |

| 所有者以及运营商 | 美国海军 |

| 服役年份 | 1931年10月27日(服役) |

| 最终飞行 | 1933年4月4日 |

| 总飞行数 | 73 |

| 总飞行时长 | 1695.8 |

| 结局 | 1933年4月4日在新泽西州海岸坠毁 |

阿克伦号飞船(USS Akron ZRS-4)是美国海军建造和营运的硬式飞船,是同级舰的首舰,该飞船于1931年9月至1933年4月期间营运,被设计用于侦察,充当空中航空母舰使用,搭载了可在飞行中发射回收的F9C战斗机。阿克伦号和她的姊妹船梅肯号飞船总长达785英尺(239米),是有史以来最大的飞行物体之一。尽管兴登堡号飞船和齐柏林伯爵II号飞船的长度稍大,约为18英尺(5.5米),但这两艘德国飞艇为装载氢气,使得两艘美国海军飞艇保持着历史上最大氦气飞行物体的世界纪录。[1]

1933年4月4日早晨,阿克伦号在新泽西州海岸的一场雷暴中被摧毁,造成76名船员和乘客中的73人丧生。这次事故是历史上所有飞艇事故中伤亡最惨重的一次。

建设[编辑]

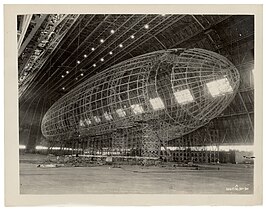

阿克伦号“ZRS-4”的建造于1929年10月31日在俄亥俄州阿克伦的固特异飞船厂由固特异齐柏林公司公司开始[2]。由于它比以前在美国建造的任何飞船都要大,因此建造了一个特别的飞船棚。[3]首席设计师卡尔·阿恩斯坦和一支经验丰富的德国飞船工程师团队指导并支持阿克伦号和梅肯号的设计和建造。[4]

1929年11月7日,美国海军航空局局长、海军少将威廉·A·莫菲特将“金铆钉”敲入了阿克伦号的主要环圈。船体部分的装配于1930年3月开始。海军部长查尔斯·弗朗西斯·亚当斯选择了以飞船建造地附近的城市阿克伦命名该飞船,并于1930年5月由海军助理部长厄内斯特·李·詹克宣布。1931年8月8日,阿克伦号飞船下水(从飞船棚地面浮起),并由美国总统赫伯特·克拉克·胡佛的夫人、第一夫人卢·亨利·胡佛为其命名。[5]:33

阿克伦号的首次飞行于9月23日下午在克利夫兰附近进行,海军部长亚当斯和海军少将莫菲特当时在飞船上。这艘飞船进行了十次试飞,其中包括一段长达2,000英里(3,200公里)的飞行,飞行了48小时到圣路易斯、芝加哥和密尔沃基。10月21日,阿克伦号离开固特异齐柏林飞船厂前往桑尼维尔海军航空站(NAS),由查尔斯·E·罗森达尔中校指挥,次日抵达。在1931年10月27日的海军节,阿克伦号正式作为海军船只服役。[5]:37–43

完工后,阿克伦号和麦肯号(尚在建造中)被视为潜在的“飞行航空母舰”,负责运载用于侦察的附属寄生机。

技术描述[编辑]

以下是根据休·艾伦所著的《飞船的故事》一书整理出的资料。[6]

- 一般特征

- 船员数量:60人

- 长度:785英尺(239米)

- 直径:132英尺11英寸(40米)

- 高度:146.5英尺(44.7米)

- 容积:6,500,000立方英尺(180,000立方米)

- 总重量:403,000磅(182,798公斤)

- 有效升力:182,000磅(83,000公斤)

- 动力装置:8台马巴赫VL II 60度V12水冷引擎,每台功率为560马力(420千瓦)

- 螺旋桨:2片式定距可旋转木质螺旋桨

- 性能

- 最高速度:73节(84英里/小时,135公里/小时)

- 巡航速度:43节(50英里/小时,80公里/小时)

- 航程:9,190海里(10,580英里,17,030公里),速度为50英里/小时(80公里/小时)

- 武器

- 枪械:8把.30口径机枪

骨架[编辑]

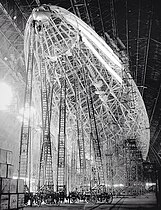

- 梅肯号飞船的设计细节

-

阿克伦号飞船的设计图

-

阿克伦号的骨架结构

-

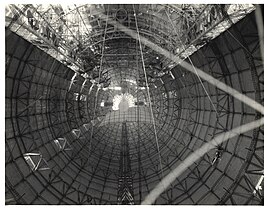

安装气体之前飞船内部船体的照片

-

正在进行框架连接的阿克伦号机头

-

阿克伦号的螺旋桨。

阿克伦号的骨架采用了新型轻质合金17-SRT杜拉铝制成[7]。相较于传统的齐柏林飞船设计,该框架引入了一些新特点。与单一的菱形桁架结构和放射状钢丝支架不同,飞船的主要环不是单一的菱形桁架结构与放射状钢丝支架,而是自支撑的深框架:三角形的沃伦桁架“弯曲”成环状。相对于传统结构来说,深框架的重量较重,但其强度更大,对于海军来说具有显著的吸引力,尤其是在早期的常规飞船R38级飞艇/ZR-2和ZR-1谢南多厄号的空中解体事故后。[8]这些框架的固有强度使得首席设计师卡尔·阿恩斯坦无需使用齐柏林飞船用于支撑其飞船鳍片的内部十字形结构。相反,阿克伦号的鳍片是悬臂式的:完全外部安装在主结构上。

齐柏林伯爵号、齐柏林伯爵II号和兴登堡号沿船体中心线使用一条辅助轴龙骨。[9]然而阿克伦号则使用了三条龙骨,一条沿着船体上方,一条位于两侧,从下方中心线向上45度延伸。每条龙骨提供了贯穿整艘船的大部分的步行通道。电线和电话线、控制电缆、110个燃料箱、44个水压载袋、8间机舱、引擎、传动系统和水回收设备沿着下方的龙骨布置。为了改善流线型设计,使用惰性气体氦气代替易燃的氢气,使得引擎可以安全地放置在船体内。发电机室位于第7机舱的前方,配有两台西屋直流发电机,由30马力的内燃机引擎驱动。[5]:36,187–197

飞船的主要环架间距为22.5米(74英尺),每对环架之间都有三个轻质结构的中间环架。根据惯例,飞船上的“站点编号”从舵杆的零点测量,正值在前负值在后。因此,尾部的尖端位于-23.75站点,而机首的系留轴位于210.75站点。每个环架形成一个有36个角的多边形,这些环架(及其相关的纵向桁架)从1号(位于底部中心)到18号(位于顶部中心)分为左舷和右舷。[10]因此,船体上的位置可以被描述为如:“6号左舷位于102.5站点”(1号机房)。

气囊与发动机[编辑]

德国、法国和英国使用金箔皮纸来密封其气囊,但阿克伦号使用了固特异生产的明胶乳胶织物,这种材料虽重,但成本更低且更耐用。半数气袋则采用一种实验性,基于棉花的面料,浸透的“明胶-乳胶化合物”。这种材料比橡胶棉更昂贵,但比金箔皮纸更轻。这种材料取得了很大的成功,因此麦肯号的所有气袋都是用这种材料制成的。[11] 有12个气囊,编号从0到XI,使用罗马数字,从尾部开始编号。[12]虽然船体的“空气体积”为7,401,260立方英尺(209,580立方米),但气囊的总体积在100%填充时为6,850,000立方英尺(194,000立方米)。在正常95%充满标准纯度氦气时,6,500,000立方英尺(180,000立方米)的气体可以产生403,000磅(183,000公斤)的总提升力。鉴于结构的自重为242,356磅(109,931公斤),这样就提供了160,644磅(72,867公斤)的实用提升力,可用于燃料、润滑油、压载物、船员、供应品和军事负载(包括空钩飞机)。[13]

船体内部安装了八台迈巴赫VLII560马力(420千瓦)的汽油引擎。[14]每台发动机通过传动轴和倾斜齿轮带动一个直径16英尺4英寸(4.98米)的两片叶片定距木质螺旋桨,这使得螺旋桨可以从垂直平面转动到水平平面。[15]由于发动机的反转能力,这使得推力可以向前、向后、向上或向下施加。[16]每一侧的四个螺旋桨是反向旋转的,螺旋桨的旋转方向与其前方的一个相反。

因此,设计师们似乎知道前方螺旋桨受到干扰的空气中运行螺旋桨并不理想。尽管其他飞船的外部发动机舱允许推力线错开排列,但将每一侧的四个机房都放置在下方龙骨上,导致阿克伦号的螺旋桨都排成一条线。这在实际使用中造成了问题,因为它引起了相当大的震动,尤其是当紧急控制位置位于下方鳍片时,这一问题就显得尤为突出。1933年,阿克伦号的两个螺旋桨被更先进、地面可调整的三片叶片金属螺旋桨所取代。这些螺旋桨承诺了性能提升,并被作为梅肯号飞船的标准装备。[17]

外覆层[编辑]

船体的外覆层由棉布制成的,经过四层透明和两层含铝素色素的纤维漆处理。[18]整个外皮的面积为330,000平方英尺(31,000平方米),经处理后的重量为113,000磅(51,000千克)。

船体上突出的深色垂直条带是冷凝器,用于从引擎的排气中回收水以进行浮力补偿压载物。飞行中燃料消耗会不断降低飞船的重量,同时气体的温度变化也会产生相似的效果。一般情况下,需要释放昂贵的氦气来进行补偿,因此任何能够避免这种情况发生的方法都是值得考虑的。虽然从理论上来说,这种水回收系统每消耗一磅燃料就可以产生一磅压载水,但实际上要达到这种效果ㄉ并不容易。[16]

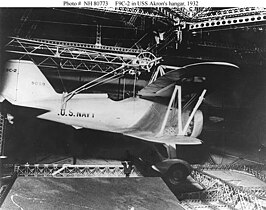

阿克伦号可以携带高达20,700美制加仑(78,000升)的汽油(126,000磅(57,000千克)),这些汽油分布在船底龙骨的110个独立油箱中,以保持飞船的平衡,使其在巡航速度下拥有5,940海里(6,840英里;11,000公里)的正常航程。[19]理论上的最大压载水容量为223,000磅(101,000千克)分布在44个袋子中,同样沿着船体的长度分布,但在起重时的正常压载量为20,000磅(9,100千克)。[18]飞船的核心是飞机机库和吊挂系统。在控制舱后面的VII夹舱中,位于125和141.25桁架之间,设有一个可容纳最多五架F9C战斗机的舱室。然而两个结构桁架部分阻挡了阿克伦号最靠后的机库舱,限制其容量为三架飞机(机库每个前角各一架,吊挂上一架)。飞船失事时,正在等待改进以消除这一设计缺陷。[20]

侦察机与吊舱[编辑]

船只的侦察机F9C战斗机最初并不认为是理想的选择,因为它被设计为“传统”航母战斗机。虽具有承受航母着陆的坚固结构,但该机向下的视野不太好,同时在最初缺乏有效的无线电。但是,阿克伦号的主要目的是远程海军侦察。实际需要一架稳定、快速、轻便、航程长的侦察机[21],在当时,并没有一架飞机能像F9C一样适合在飞船机库内配置。

吊挂系统是飞船上的一项关键设备,它通过船底的T形门放低到气流中。侦察机则通过位于其上翼上方的“空钩”连接到横梁上,驾驶员负责操纵侦察机并保持其发动机运转。一旦侦察机启动钩子,它便可以脱离飞船。当返回时,驾驶员将飞机定位在吊挂下方并爬升,直到能够将空钩飞到横梁上并自动锁定。在此期间,吊挂和飞机被提升到机库内,飞行员在通过门时关闭发动机。进入机库后,飞机从吊挂转移到滑车,通过头顶的“单轨”系统将飞机推入机库的四个角之一,进行补给和重新武装。只有一个吊挂引起了两个问题:它限制了飞机的发射和回收速度,任何吊挂的故障都会导致在空中侦察的飞机无处降落。解决方案是沿着船底的102.5站点固定装设第二个吊挂,称为“栖所”。到1933年,栖所已经装设并投入使用。计划中的三个栖所(位于57.5、80和147.5站点)从未被装设。[20]

阿克伦号重新启用德国海军齐柏林飞船在第一次世界大战期间使用且最终被放弃的概念:间谍吊舱。这种吊舱类似于小型飞机机身,被悬挂在飞船下方,让观察员能在飞船保持隐藏在云层上方的同时,为飞船提供“眼睛”以观察云层下方的情况,且可可以通过1000英尺长的电缆放低。观察员则过电话与飞船进行沟通。然而,在1932年5月初唯一一次测试飞行时,进行测试的吊舱晃动得非常剧烈,甚至达到飞船赤道线的高度而危及到整艘飞船。虽然后来通过增加一个腹部稳定翼进行了改进,但间谍吊舱再此后再也没有使用过。[5]

翼鳍[编辑]

在设计阶段,海军提出了对翼鳍进行修改的要求。他们考虑到让下方的下翼鳍的底部从控制车上能看到将是一项有益的改进。这是源自于查尔斯·E·罗森达尔曾在控制室亲眼目睹了齐柏林伯爵号在最后一程开始时从洛杉矶迈恩斯机场起飞时的猛烈起飞过程中,尾翼差点被高压电线卡住,并遭遇出人意料但非常明显的逆温现象案例。[22]

针对飞船的设计变更,还允许主控车与下翼鳍中的紧急控制位置之间的直接视线。控制车向后移动了8英尺(2.4米),所有翼鳍被缩短和加深。翼鳍的前沿根部不再与主要(深)桁架相吻合,而是最前面的连接点现在位于28.75桁架上的一个中间桁架。这实现所需的能见度,通过增加控制面积改善了低速操控性,并通过减少翼鳍连接点的数量简化应力计算。

设计师和海军检查员(由经验丰富的查尔斯·P·伯吉斯领导)对修订后的应力计算完全满意。然而,这种修改一直被大量批评为设计上的“固有缺陷”,并且通常被认为是导致阿克伦号姊妹船梅肯号损失的主要因素之一。[23]两艘飞船的建造总费用达到8,800,000美元(以1931年的美元计),其中阿克伦号占了5,538,400美元。[24]

服务历史[编辑]

-

莱克赫斯特海军航空站的阿克伦号,摄于1931年10月21日

-

中央公园上空的阿克伦号

-

飞行中的阿克伦号,摄于1931年11月2日

-

阿克伦号机库中的F9C战斗机。

-

阿克伦号接近系泊桅杆。

1931年11月3日,阿克伦号载着207名人员飞往华盛顿特区。这次飞行的目的是证明在紧急情况下,飞船能够提供有限但快速的部队空中运输,尤其是适用于偏远地区。在接下来的几周内,阿克伦号进行了一系列飞行,总共飞行了约300小时。其中包括一次长达 46小时的耐力飞行,从阿克伦号的基地飞往阿拉巴马州莫比尔后返回。返回旅程的过程则途经密西西比河和俄亥俄河的山谷。[5]:47–49

参加搜寻活动(1932年1月)[编辑]

1932年1月9日上午,阿克伦号从雷克赫斯特起飞参与一次搜救演习,该船只与侦察舰队一同行动。其航程覆盖了北卡罗来纳州海岸,越过大西洋寻找前往古巴关塔那摩湾的驱逐舰队。其任务是追踪并汇报他们的行动。然而,由于恶劣的天气,阿克伦号在找到驱逐舰队方面遇到了困难。尽管舰队船员在东部标准时间12点40分时看到了飞船,但在当天未能与舰队取得联系。

飞船在下午晚些时候转向巴哈马。在夜间向西北行进,但在午夜前不久改变了方向,转向东南方。1月11日上午9点8分,阿克伦号终于成功找到了轻巡洋舰罗利号航空母舰和12艘驱逐舰,并在两分钟后确认了它们的位置。之后它又发现了另一支驱逐舰队。早上10点左右,阿克伦号完成了任务,成功参与对侦察舰队的初步测试。然而与使用无线电侦测设备和侦察机相比,阿克伦号的表现可能有所不足。[5]:49–51

正如美国海军航空历史学家理查德·K·史密斯(Richard K. Smith)在他关于阿克伦号和梅肯号飞行航母的研究中所述,鉴于当时的天气、飞行时间,阿克伦号飞行了超过3000英里(4800公里)的路线,考量到物资缺乏,以及当时航空导航的初级状态,阿克伦号的表现令人惊讶。1932年时,世界上没有任何军用飞机可以在相同的情况下起飞并提供相同水准的表现。[25]

第一次事故(1932年2月)[编辑]

阿克伦号原定参加第十三次舰队解难演习,但在1932年2月22日于雷克赫斯特发生了意外事件。当时将飞船从机棚移动时,飞船的尾部脱离了系船柱,被风吹走并撞击地面。[26]这次意外导致了严重的损坏,特别是下翼鳍区域需要进行大修。此外,地面操作设备从主骨架上脱落也需进行额外修理。阿克伦号直到春季晚些时候才重新获得飞行适航证。重新获得适航证后,阿克伦号于4月28日进行了一次长达9小时的飞行,海军少将莫菲特和海军部长亚当斯也在船上。[5]:53–55

由于这次意外事件,美军开发一个带有轨道行走梁的旋转平台,该设备由电矿机车驱动,用于固定尾部并在强风中转动飞船,以便能够将飞船拖入雷克赫斯特的大型机棚。[27]

飞行航空母舰的实验用途[编辑]

1932年5月3日,重新飞行的阿克伦号在新泽西海岸巡航,舰上搭载了海军上将乔治·C·戴和检查与调查委员会,并首次测试了在飞行中处理飞机的“吊杆”装置。执行该降落程序的海军航空兵分别是驾驶康索利达N2Y教练机的D·沃德·哈里根中尉和驾驶原型柯蒂斯XF9C-1雀鹰战斗机的霍华德·L·杨中尉。次日,阿克伦号进行了另一场展示飞行,这次搭载了美国众议院军事委员会的成员;哈里根和杨两位中尉为众成员展示了阿克伦号的飞机挂钩能力。[5]:55–56

第二次事故[编辑]

在结束了这些试验飞行后,阿克伦号于1932年5月8日从新泽西州的雷克赫斯特起飞前往西海岸。飞船沿着东海岸航行至乔治亚州,然后横跨南方沿海州份,经过德克萨斯州和亚利桑那州。在前往加利福尼亚州阳光谷的途中,阿克伦号于5月11日上午抵达圣地亚哥卡尼营尝试停靠。 然而,由于现场既没有受过训练的地面操作人员,也没有专用的停靠设备,再加上跨州旅行中消耗的40短吨(36公吨)燃料使飞船变得轻盈,当船员开始进行停靠评估时,船内的氦气已被阳光加热而增加浮力,导致阿克伦号难以控制。

为了避免飞船严重的“头部上翘”,船员们在危机下切断了系船索,飞船随后上升。大部分系船人员——主要是来自圣地亚哥海军训练站的“新手”水手—放开了他们的系船线,但有四人没有放开。 其中一人在大约15英尺(4.6米)处放开,导致手臂骨折,而另外三人则被带到高处。其中,飞行木工三等级罗伯特·H·埃德索尔和实习水手奈杰尔·M·亨顿很快便坠落身亡,实习水手C.M. “巴德”考特则紧紧抓住系船线并将自己固定在上面,一小时后被吊到飞船上获救 阿克伦号在当天稍晚停靠在坎普基尔尼,然后前往加州的阳光谷。这次事故的画面出现在1979年由孙经典图片制作的电影《灾难邂逅》中。

西海岸航班[编辑]

在接下来的几周,阿克伦号在美国西海岸进行了一系列的“旗舰展示”,甚至延伸到了美加边界,并及时返回南方与侦察舰队再次进行演习。作为“绿色部队”的一部分,阿克伦号试图定位“白色部队”。尽管受到了“敌方”军舰上的O2U海盗式侦察机的阻挠,但飞船仅在22小时内就找到了对手部队,这一事实在之后的演习评估中并未被参与者忽视。[5]:58–59

由于需要维修,阿克伦号于1932年6月11日从阳光谷出发前往新泽西州的雷克赫斯特。在回程途中,阿克伦号遭遇了不少困难,主要是由于不利的天气条件,并且在穿越山脉时必须飞行在高压高度。阿克伦号经历了“漫长而有时危险”的飞行后,于6月15日抵达目的地。[5]:61–62

进行了一段时间的航行维修后,阿克伦号在7月参与了寻找库柳号游艇的任务,该游艇在比赛中未能按时到达百慕大。游艇后来发现安全停泊在南塔克特。[28]之后,飞船恢复了使用“吊钩”设备捕捉飞机的操作。海军上将莫菲特再次于7月20日登上阿克伦号,隔天,由于暴风雨延误了飞船返程,他后来搭乘阿克伦号的N2Y-1返回雷克赫斯特。[5]:65–66

1932年夏天,阿克伦号进入职业生涯的新阶段,包括进行密集“吊钩”设备和完整的F9C-2飞机的革命性实验。进入这一新阶段的关键因素包括新任指挥官阿尔杰·德雷塞尔上校的决策。[5]:63–65

第三次事故(1932年8月)[编辑]

另一起事故在8月22日阻碍了训练,当时阿克伦号的尾翼在提前命令开始拖动飞船出泊舱圈后,卡在莱克赫斯特的大型1号机棚中的一根梁上。然而,快速修复使1932年最后三个月期间又进行了八次以上的大西洋飞行。这些操作包括了对吊架和F9C-2飞机的密集训练,以及对瞭望和炮组的操练。[5]:66–67

所执行的任务包括维持两架飞机在阿克伦号两翼上巡逻和侦察。在1932年11月18日的七小时期间,飞船和三架飞机搜索了一个宽100英里的区域。[5]:66–67

返回舰队[编辑]

1932年剩余的时间,阿克伦号在莱克赫斯特进行本地操作,准备重新开始与舰队合作。1933年1月3日下午,弗兰克·C·麦考德指挥官接替德雷塞尔成为阿克伦号的信任挥官,后者成则为阿克伦号姊妹船梅肯号的首任指挥官,当时梅肯号的建造工作几乎完成。几小时内,阿克伦号沿着东海岸向南行进前往佛罗里达州,1月4日,在迈阿密附近的海军后备航空基地奥帕洛卡加油后,次日前往关塔那摩湾视察基地站。这时,N2Y-1飞机用来提供空中“计程车”服务,往返运送视察队的成员。[5]:73

不久之后,阿克伦号返回莱克赫斯特进行本地操作,这期间因为为期两周的维修和恶劣天气而被中断。三月期间,它与F9C-2s航空单位进行了密集的训练,包括磨练挂钩技巧。在操作过程中,阿克伦号于1933年3月4日飞越华盛顿特区,当时富兰克林·德拉诺·罗斯福首次宣誓就任美国总统。[5]:74

3月11日,阿克伦号离开莱克赫斯特前往巴拿马,中途短暂停留在奥帕洛卡,然后前往巴尔博亚,视察队在当地查看了一个潜在的空军基地站。并在北上返回期间,再次停留在奥帕洛卡本地操作训练炮组,N2Y-1s作为目标,3月22日,飞船启程前往莱克赫斯特。[5]:74–75

沉没事故[编辑]

1933年4月3日晚间,阿克伦号离开了停泊桅杆沿着新英格兰海岸线运行,协助校准无线电方向探测站。随行人员包括再次登船的海军上将莫菲特,他的副官巴顿·塞西尔指挥官、莱克赫斯特海军航空站的指挥官弗雷德·T·贝瑞以及美国陆军预备役中校阿尔弗雷德·F·马修里。其中马修里中校是海军上将的客人,他也是麦克卡车公司的副总裁,并且强烈支持硬式飞船在民间领域的潜在用途。[5]:77–78

随着下午19时28分起飞,阿克伦号很快遇到浓雾和恶劣天气,当飞艇于22时00分经过新泽西州巴内加特的灯塔时,天气依然没有改善。[29]根据理查德·K·史密斯的说法:“阿克伦号上的人们不知道他们正在飞行的前方,是一场十年来席卷北大西洋各州最猛烈的风暴前沿,它很快就会将他们包围。”,不久后,阿克伦号被浓雾包围,增加的闪电和大雨导致极度动荡。

上午00时15分,阿克伦号开始急剧从空中下降至1100英尺(340米),倾倒压载稳定了飞艇在700英尺(210米),然后重新上升至1600英尺(490米)的巡航高度。然而,第二次的猛烈下沉使得阿克伦号以每秒14英尺(4.3米/秒)的速度下沉。着陆站连忙通知机组人员,飞艇尾部朝下下降。最终,下部稳定翼触及海面,海水进入稳定翼并将尾部拉入水中。发动机将飞艇拉高至前端朝上的姿态,阿克伦号因而失速坠入海中。[5]:78–80

在大西洋的风暴中,阿克伦号迅速解体并沉没。附近的德国商船菲比号的船员在00时23分左右看到了有灯光下降至海洋,随后改变航向至右舷以前往该地区进行调查。菲比号的船长认为他目击到了一架航空事故。00时55分,副船长海军中校赫伯特·V·怀利从水中被救起,而该船的救生艇则救起了另外三名男子:包括首席无线电技师罗伯特·W·科普兰,二等船员理查德·E·迪尔和二等航空金属工穆迪·E·欧文。尽管进行了人工呼吸,科普兰仍然没有恢复意识,并在菲比号上去世[5]:80。德国水手还在水中看到另外四五人,中校怀利被救起后半小时才恢复意识,。菲比号的船员持续在海上驾驶小艇搜寻了超过五小时,但没有找到更多的生还者。海军的J-3飞船也参与了搜救,但也在强劲的风暴中坠毁,导致机上的两名驾驶员丧生。[30]

美国海岸警卫队的塔克号驱逐舰是第一艘抵达现场的美国船只,它在上午06时到达,接载了飞艇的生还者和科普兰的尸体。参与搜寻生还者的其他船只包括波特兰号重型巡洋舰、高尔号驱逐舰、海岸警卫队巡逻艇莫哈韦号、海岸警卫队驱逐舰麦克杜格尔号和亨特号,以及两架海岸警卫队飞机。马萨诸塞州格洛斯特的渔船格雷斯号也协助搜寻,使用围网装备试图找回尸体。[31]大部分的伤亡是由于溺水和失温引起的,因为机组人员没有配备救生衣,且没有时间部署唯一的救生筏。这次事故导致73人死亡,只有三人幸存。怀利与另外两名幸存者站在一起,在4月6日作了简短的报告。[32]

后果[编辑]

阿克伦号的悲剧标志着美国海军刚性飞艇时代的终结,尤其其中一位主要支持者,海军上将威廉·A·莫菲特为事件的遇难者之一。罗斯福总统对此事件表示:“阿克伦号连同她勇敢的官员和船员的损失是国家灾难。我与全国人民一起悲伤,特别是与失去亲人的妻子和家庭一起。船只可以被取代,但国家难以承受失去像海军上将威廉·A·莫菲特这样的人物,以及与他一起捍卫美国海军最高传统的船员。”阿克伦号的损失被认为是历史上任何飞艇事故中最大的生命损失。[33]

此后,梅肯号和其他飞艇配备了救生衣,以避免这一悲剧的重演。当梅肯号在1935年的风暴中受损并在降落海中后沉没时,72名船员中的70名得以获救。词曲创作者鲍勃·米勒在灾难发生后一天内写下并录制了一首歌,《阿克伦号的坠毁》。[34]在2003年,美国潜艇NR-1调查了残骸现场并对阿克伦号的支架进行了声纳成像。[35]

评价[编辑]

理查德·K·史密斯认为[36],阿克伦号从未有机会展现其真正的能力。一开始它被设计为舰队的侦察机,类似于德国海军在第一次世界大战期间使用齐柏林飞船的方式。飞船上的飞机被视为辅助工具,能够扩展侦察视野或保护免受敌机的攻击。[37]然而,随着对飞船和侦察舰队操作的进一步熟悉,这种观念逐渐被推翻。飞船和梅肯号被重新定位为航空母舰,其主要任务是运载侦察机,并支援其飞行。母船本身应该保持低调,避免暴露在敌方水面单位的视线中,仅作为飞机的移动基地。[38][39]飞机应该执行所有实际的搜索工作。尽管任何航母都能做到这一点,但只有飞船能够以更快的速度快速抵达现场或在两翼之间切换。[40]然而,飞船是一艘实验船,一个原型,需要时间来发展理论和适当的战术。同时,还需要时间来发展导航、控制和协调侦察机的技术。[41]起初,发展受到不完善的无线电设备和侦察飞行员在其狭小的开放式驾驶舱中进行导航、侦察和通讯时遇到的困难所阻碍。[42]

然而,一些政客、高级军官和部分媒体似乎更倾向于认为飞船实验失败,而不愿考虑证据。[43]甚至在海军航空局内部,也有许多人反对在单一资产上投入如此多的资金。[36]史密斯还指出,海军内外的政治压力导致这艘船在尝试过多任务时过于心急。[44] 似乎没有考虑飞船本身即为一个原型实验系统,其使用的战术正在不断发展的状态。结果则因飞船在舰队演习的表现未达到一些人的期望,给人一种过于夸张的印象,认为这艘船过于脆弱,未能展示其优点。[45]

参考文献[编辑]

- ^ Smith, Richard K. The Airships Akron & Macon: Flying Aircraft Carriers of the United States Navy. Annapolis, Maryland: United States Naval Institute. 1965: 210. ISBN 0-87021-065-3.

- ^ Goodyear-Zeppelin Corporation, Facts About the World's Largest Airship Factory & Dock. 阿克伦萨米特县公共图书馆. [2008-11-15].

- ^ "A Nine Acre Nest For Dirigibles" Popular Science Monthly, September 1929

- ^ Smith (1965). pp. 7, 8, 34 & 161

- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 Smith, Richard. The Airships Akron & Macon, The Flying Aircraft Carriers of the United States Navy. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 1965: 55. ISBN 0870210653.

- ^ The Story of the Airship, Hugh Allen, p. 76, viewable on Google Books

- ^ Smith (1965). p. 181

- ^ Smith (1965). p. 187

- ^ Smith (1965). pp. 161 & 189

- ^ Smith (1965). p. 191

- ^ Smith (1965). p. 196

- ^ Smith (1965). pp. 182 & 191

- ^ Smith (1965). pp. 181 & 183

- ^ Hook 1976. p. 47

- ^ Summit Memory. U.S.S. Akron – Propeller. Retrieved 2008-07-22

- ^ 16.0 16.1 Smith (1965). p. 193

- ^ Smith (1965). p. 75

- ^ 18.0 18.1 Smith (1965). p. 182

- ^ Smith (1965). pp. 180–183

- ^ 20.0 20.1 Smith (1965). p. 67

- ^ Smith (1965). pp. 27 & 201

- ^ Rosendahl (1932). pp. 194 et al

- ^ Smith (1965). p. 197

- ^ The Southeast Missourian - Google News Archive Search. news.google.com. [2021-11-13].

- ^ Smith (1965). p. 51

- ^ Sudden Gale Akron at Lakehurst NJ 1932/02/22, 环球新闻短片, 1932 [20 February 2009]

- ^ Corporation, Bonnier. Popular Science. Bonnier Corporation. 1 April 1932.

- ^ Sport: Cruise of the Curlew. Time. 18 July 1932 [27 May 2010]. (原始内容存档于27 October 2010).

- ^ Forgotten U.S. airship crash recalled 80 years later. NJ.com. Associated Press. 13 March 2013 [24 March 2014].

- ^ David E. Cummins, Lieutenant Commander, United States Navy. Arlington National Cemetery. [20 February 2009].

- ^ Gloucester Times. April 1933

- ^ Commander Describes Akron Tragedy While Navy Search Goes On 1933/04/06, 环球新闻短片, 1933 [20 February 2009]

- ^ 33.0 33.1 10 Worst Airship Disasters in History. 7 November 2012 [2013-03-03].

- ^ Come All You True People, a Story to Hear. Newsweek. November 2007 [2008-01-25].

- ^ Savage, USN, JO1 (SW / AW) Mark A. NR-1's Summer of Military Missions and Scientific Exploration. Undersea Warfare. No. 2, Winter 2003 (United States Navy).

NR-1及其船员的第一站是新泽西州沿海地区,该地点是海军飞艇阿克伦号(ZRS-4)在1933年4月4日午夜后不久坠毁的地点。[...] NR-1在约120英尺(约36.5米)的深度沿着飞艇的残骸进行了一次扫描,船员使用潜艇的侧扫声纳进行了残骸影像拍摄。麦凯尔维说:“看到这样具有历史意义的东西很有意思。阿克伦号当时真的是一个非常先进的海军武器系统。”麦凯尔维继续说:“我们能够得到一些非常好的残骸图像,但能见度太差,无法进行非常全面的调查。我们看到这艘船本身是由一种名为硬铝合金制成的铝合金建造的,我们也能看到一些支架。它们看起来像带有孔洞的I型梁,以减轻重量并保持强度。”"

- ^ 36.0 36.1 Smith (1965). p 171

- ^ Smith (1965). p 177

- ^ Report by Senior Aviator, HTA Unit to CO, Akron ZRS4/A4-3, 15 December 1932, Record Group 72, BuAer General Correspondence (1925–1942), Box 5592, US National Archives

- ^ Smith (1965). pp 51 & 107

- ^ Smith (1965). pp 28 & 29

- ^ Smith (1965). pp 49 & 51

- ^ Smith (1965). p 69

- ^ Smith (1965). pp. 51, 53, 55, 59, etc.

- ^ Smith (1965). p. 45 et al (especially p 56)

- ^ Smith (1965). pp 59, 171 et al

参考书籍[编辑]

- Hook, Thomas, Sky Ship: the Akron Era. Annapolis, Md: Airshow Publishers, 1976.

- Robinson, Douglas H, and Charles L. Keller. "Up Ship!": U.S. Navy Rigid Airships 1919–1935. Annapolis, Maryland: United States Naval Institute, 1982. ISBN 0-87021-738-0

- Shock, James R, U.S. Navy Airships 1915–1962, Edgewater, Florida: Atlantis Productions, 2001. ISBN 0-9639743-8-6

- Smith, Richard K, The Airships Akron & Macon: Flying Aircraft Carriers of the United States Navy., Annapolis, Maryland: United States Naval Institute, 1965. ISBN 0-87021-065-3

- Rosendahl, C E, Up Ship! New York, NY: Dodd, Mead and Company,1932.

- Department of the Navy, Naval Historical Center. USS Akron 互联网档案馆的存档,存档日期13 April 2005.. Retrieved 5 May 2005.

外部链接[编辑]

- Construction of the USS Akron, Part One. University of Akron. 1931 [16 August 2016].

- Construction of the USS Akron, Part Two. University of Akron. 1931 [16 August 2016].

- 阿克伦号飞船与梅肯号飞船在Airships.net的资料

- 阿克伦号飞船在美国海军军舰辞典的资料

- USS Akron and Macon 互联网档案馆的存档,存档日期27 July 2018.

- Images of the U.S.S. Akron from the Summit Memory Project

- Herbert V. Wiley Captain USN USS West Virginia 1944–1945

- Akron Disaster 1933/04/04. Universal Newspaper Newsreel. 1933.

- "Navy Air Giant Handles Easy As A Yacht", December 1931, Popular Mechanics

- "World's Biggest Airship To Fly In May", February 1931, Popular Science large detailed article with cutaway drawing of Akron

- Commander Describes Akron Tragedy While Navy Search Goes On 1933/04/06 (1933). 环球新闻短片. 1933 [22 February 2012].

- Watch Encounters with Disaster (1979) on the Internet Archive